2016年に政治状況の変化の兆しを感じた人も多いのではないか。私も、何が起きているのかもう少し深く理解しようと「フォーリン・アフェアーズ・レポート」を手にとってみた。

読むと、発行元である外交問題評議会(CFR)はリベラルな国際政治経済を重視しており、トランプ大統領の動向を強く不安視していることが分かる。(当然のことかも知れないが、この領域は素人ゆえお許しいただきたい。)

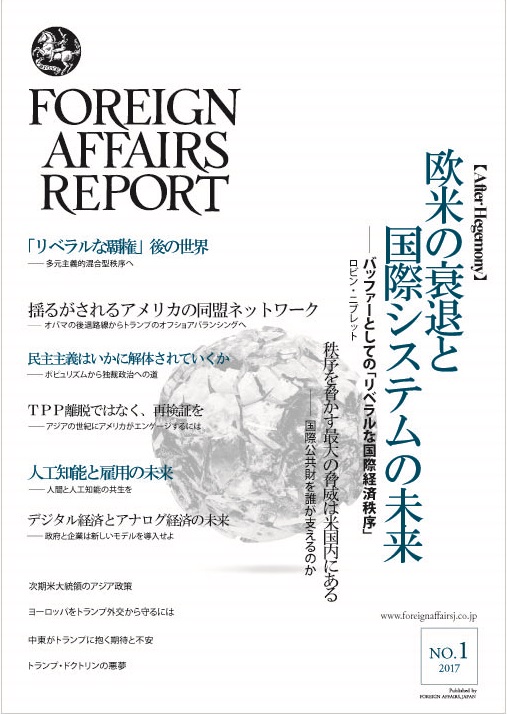

2017年1月号のタイトルを見るだけでも「欧米の衰退」「秩序を脅かす」「トランプ・ドクトリンの悪夢」など、危機迫る感が前面に出ている。そして内容はもっとすごい。トランプ大統領に対して、危機感と諦め感しか出てこない。

論文を読む限り、過去のパターンから現在を読み取ろうとする思考が多く見受けられた。何が起きているかを理解する上での整理としては良いかもしれないが、次のアクションにつながりにくいのではないか。批評だけでは世界は変わらない。

フォーリン・アフェアーズ・レポートでも述べられているが、トランプ大統領の政策はグローバルな政治経済に対抗するものであり、アメリカの孤立を目指す方向性にある。

その結果として最も危惧すべきは基軸通貨であるアメリカドルの暴落(さらにいえばハイパーインフレ)であろう。基軸通貨が機能しなくなれば貿易が困難になり、グローバル経済への致命的な一撃となる。さらに日本について言えば国家資産の一部消失となろう。

このような環境になってしまった場合、ルネサンス期のメディチ家(または江戸時代の三井越後屋)のような立ち回りのできる組織が強い。現代でこのポジションに近いのはグローバルに展開するテクノロジー・プラットフォーマーであろう。各国の通貨を分散して保持しているのだから。

2017年1月号のサミュエル・パルサミーノによる「デジタル経済とアナログ経済の未来」でも似たようなことを考えているのではないか。本稿から、テクノロジーはオープンかつグローバルに、ビジネス(と資本)はクローズでローカルな進展を見せると読んだが、どうだろうか。

上記に加えて「人工知能と雇用の未来」で紹介されている制度モデルとして、守護天使(ガーディアンエンジェル)モデルは参考になった。シンギュラリティーまでの移行期間におけるモデルとして有効と思われた。

ただし、技術そのものについての議論は表層的な印象を覚えた。「セカンド・マシン・エイジ」といった書籍からのアップデートも多くはない。ハーバード・ビジネス・レビュー誌の方がずっと深い。

全体として課題はよくまとまっている印象を覚えた。またそれこそがフォーリン・アフェアーズ・レポートの目的なのかもしれない。(アジェンダの提供に軸足を置いているようにも読めた。)少なくとも今月号では解決策ならびに具体的なアクションの提案は弱く、そこは読者に委ねられているようにも読めた。

ある号だけでその雑誌全体を語るのは正確ではないだろう。もう少し読み続ける中でこの雑誌との付き合い方を見定めようと思う。